当前车内空气污染的研究并未完全解决车内空气污染问题,相关标准也不完善。国外只有少数国家,例如日本、俄罗斯和韩国等出台了关于车内污染物治理的标准或指南。我国于2011年10月发布了《乘用车内空气质量评价指南》(GB/T27630-2 0 1 1)(以下简称《指南》)。该指南对静止状态车内装饰和组件的挥发性有机物提出了控制要求,但未涉及其他污染源产生的污染物,而且大多数有机物的控制浓度均高于《室内空气质量标准》和《国家环境友好汽车实施方案》中的控制浓度,也未对汽车实际运行中车内污染物,如NOx、PM、VOCs等提出浓度上限,因此并不能保证司乘人员乘车环境的健康和舒适。

传统的通风控制策略不能完全有效应对车内污染状况。据调查,当车辆发生阻塞时,道路污染物浓度较高,车内VOCs的浓度基本与车外VOCs浓度相等[7],传统通过CO2浓度和车内外焓差控制新风量的方法无法应对这种情况,相反这两种通风策略可能导致车外污染物进入车内。采用内循环的方式也不能作为控制车内污染的方法,实验表明关闭车窗采用内循环的方式在5 min内,车内的CO2浓度超过0.15%[8 ]。

汽车尾气是车内污染的主要污染源之一。目前使用的发动机燃料燃烧技术必然会产生HC、PM、NOx、CO等污染物,随着城市道路车辆的增加,尾气污染将会更严重。汽车尾气在光照条件下会产生二次污染物,其危害比一次污染对人体健康的影响更严重。部分城市对车辆限行、限购和限排策略只能暂时缓解尾气污染,解决汽车尾气污染的根本途径是开发新型发动机,实现尾气零排放,即从源头上消除污染源才是解决尾气污染的根本途径。国内对汽车车内空气污染的研究还不充分,有必要研究相关策略以降低车内空气污染物浓度,改善车内空气质量。

1道路及车内空气的污染及危害

车内空气污染来源有4个方面:汽车尾气污染,道路扬尘污染,车内材料污染和车内司乘人员污染。污染物可分为以下几类。

1.1颗粒物污染

道路颗粒物主要分为粗粒和细粒,PM2.5指示大气中细颗粒物的污染,PM10指示大气中粗粒的污染。中国和WHO认为城市大气中PM2.5与PM10的浓度比例为50%[9]。粗粒(PM10)主要由建筑施工和道路扬尘产生,细粒(PM2.5)主要由汽车尾气产生[9],柴油机尾气中小于2ìm的颗粒约为总颗粒物的73%,汽油机则为62%[10]。另一方面,道路颗粒物污染具有区域性和不确定性,道路空气中PM2.5与PM10浓度不存在固定比例关系。不同的道路和交通状况下,车辆尾气造成道路污染的程度不同:当车辆高速运行时,道路的扬尘引起道路颗粒的污染较为显著,但其产生的尾气颗粒相对较少。道路颗粒物的浓度和粒径分布还受车流量、道路拥堵状况、行驶车辆类型、车辆品牌、道路类型的综合影响。

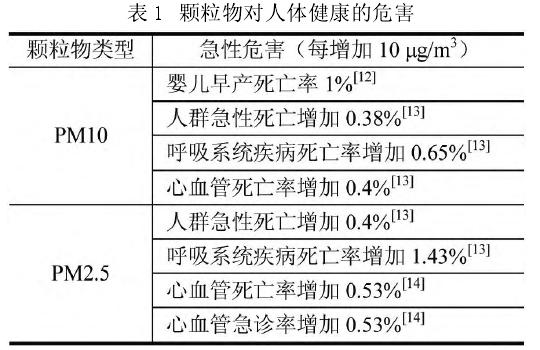

颗粒物对人体健康的危害分为急性危害和慢性危害两种,表1列出了PM2.5、PM10每增加10ìg/m3时对人的急性危害。由该表可知,相同浓度增量下PM2.5的危害高于PM10,吸入颗粒对呼吸系统的危害比其他器官严重,而且随剂量的增加细粒的危害性远超粗粒。WHO的调查发现颗粒物与人体健康之间存在剂量—反应关系,颗粒物对健康不良作用较多,主要是对心血管疾病和呼吸系统的危害较严重,尚未发现有不良健康效应的浓度阈值[ 9 ]。

颗粒物对人体健康也存在慢性危害。美国心脏协会提出PM2.5每增加10ìg/m3,全因死亡率约上升10%[14],呼吸系统的死亡率由2.1%增加到3.7%[16]。大气PM2.5对数浓度每增加1个单位,慢性阻塞性肺疾病的发生增加1.68倍,PM2.5的遗传毒性作用主要由其有机提取成分引发[16]。

1.2汽车尾气气体污染

汽车尾气排放物主要由CO2、水蒸汽,以及CO、SOx、NOx、PM和HC等污染物组成。HC中的有机物成分很复杂,已发现的有机成分有280多种,气体冷凝物中有机物达300多种。研究表明车辆尾气排放的VOCs占人为总排放VOCs的35%以上[17],汽车尾气中VOCs各污染物存在相关关系,如未设置气体过滤装置,车内VOCs浓度与车外的VOCs浓度大约相等[7]。一般可选取代表性的有机物作为道路有机污染物浓度的评价指标,评价车外VOCs对车内的污染,并且该评价指标不应与车内有机污染物的指标重合,以免造成评价失真。

1.3车内装饰物污染

车内装饰物来源较多,主要是汽车车厢隔板、仪表总成、坐垫、地毯、皮革等。汽车的组件和装饰品都不同程度散发污染物,其散发量受温度、湿度和送风速度的影响较大。车内装饰物散发VOC的危害性与室内VOC相同,但车内污染源散发的污染物与室内污染源并不完全相同。北京劳动保护科学研究所对106辆车的检测结果发现,新车比旧车容易超标,但室内污染物浓度指示剂——苯和甲醛都不超标,而甲苯和二甲苯超标严重[4],这说明车内污染物的控制不能完全参照室内的污染控制标准。

1.4人体污染

乘驾人员产生的主要污染物有CO2、NH3、H2S及真菌、细菌、病毒等微生物。人体的代谢活动产生400多种化学物质,呼吸排除的污染物有149种,汗液排除151种,皮肤表面排出271种,人体每天产生1g左右的各种粉尘[2]。人体排除的所有污染物中CO2的量最大,可以代表人员对车内污染的程度,将CO2浓度控制在0.15%以下乘客不会因人体污染感觉不舒服。人体对自身产生的污染物有一定的适应性,但对其他个体散发的致病性的细菌和病毒的抵抗力较差,此类微生物可引起人员之间的交叉感染,而体表散发和呼出的有害细菌和病毒与乘客的数量正相关[17-18]。细菌和病毒在空气中不能单独存在,常吸附在比其大数倍的尘粒等载体表面,如SARS病毒主要以飞沫和飞沫核为载体[18],因此对颗粒物的控制可降低微生物的危害性。

1.5二次污染物

车外二次污染物主要以O3、NO2和光化学烟雾为代表。NO2有刺激性臭味、剧毒,其毒性比CO大10倍[19]。WHO认为短期暴露于0.2 mg/m3浓度的NO2下可产生显著的健康效应,而短期暴露于0.5 mg/m3的NO2下则会产生急性不良反应,儿童哮喘病发病率随年均NO2浓度的上升而增加[9],此外NO2在0.5×10-6以上时就有可能诱发肺气肿。O3氧化性极强,对人眼睛和呼吸道有很强的刺激性,浓度达到0.2×10-6~0.3 × 10-6时导致人体胸部产生压迫感,暴露在浓度1×10-6~2 × 10-6O3下2h内产生头痛、胸闷,达到5×10-6时人体会全身疼痛[1]。光化学烟雾、NO、O3和NO2之间存在关联。

汽车发动机燃烧的副产物NOx中90%~95%为NO[7],后者的浓度可代表道路空气中汽车尾气的浓度。NO2在一次污染中的含量少,主要由二次污染生成,其浓度可代表车外空气二次污染物(如O3、光化学烟雾等)的污染状况,而且环境监测站的测定结果表明许多情况下NOx比CO(CO排放浓度并不稳定,与发动机的燃烧效率有关)更易检测,更易超标[20]。所以,可通过检测控制NOx的浓度综合反映车外污染物浓度的控制水平,即可将NOx的浓度作为道路空气质量的评价指标。

2车内空气污染特点及应对方式

2.1车内空气污染与室内空气污染的不同

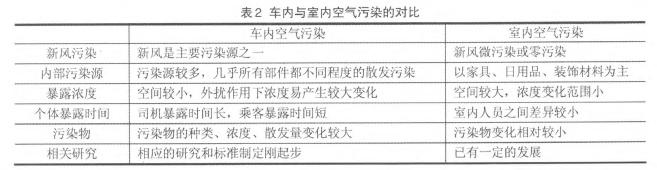

表2比较了车内空气污染与室内空气污染的不同特点。车外污染源的散发量、种类与汽车本身、道路类型和时间都有关系,而且车内污染浓度变化远比室内大,车外的污染常通过新风进入空调系统,强调新风的稀释作用,不考虑新风中的污染物,片

面增大新风量不仅不能改善车内空气质量,反而造成车外污染的侵入。车内污染源散发有机物的类型与室内不同,车内有机物以甲苯、二甲苯为代表,室内有机物以甲醛为代表。这些都说明车内空气质量的控制标准不能完全以室内空气质量标准为依据,控制策略也不能完全照搬一般民用空调,对车内空气质量的研究也应当成为单独的分支方向。

2.2污染特点及应对方式

影响车内空气质量的污染物主要是颗粒物和气体污染物,前文所述的污染物多数包含于这两类,改善车内空气质量应控制这两种污染物。

控制1ìm粒径的尘粒浓度可很大程度减小颗粒物的污染。对呼吸系统的研究表明,大于5ìm的颗粒能被呼吸道中的膜毛挡住,只有1ìm~5ìm的小微粒才能进入肺泡[18],大部分1ìm粒径的粉尘可在肺泡道和肺泡囊中沉积,只有2.6%被呼出体外;更小粒径的颗粒在肺部沉着后又被重新呼出去,对人体危害较小,因此从呼吸系统的角度出发,应控制的粒径为1ìm或1ìm以下。从微生物的角度分析,空气中的细菌、病毒和芽孢等微生物的沉降等价粒径都在1ìm以上[18],为防止致病性微生物的传染,应控制粉尘颗粒的粒径为1ìm。对汽车尾气颗粒物的研究表明,实际道路行驶条件下公交车尾气排放0.3ìm ~1.5ìm粒径的颗粒物质量占总质量的84%[21],柴油机排放颗粒物中大于0.75ìm的颗粒质量占主要部分[23],从污染源的角度出发,应过滤的颗粒粒径应该为0.75ìm。所以颗粒物污染的控制粒径至少为1ìm。

通过车内外相结合的方式控制VOC的污染状况。汽车尾气中的VOC成分较复杂,而且不同燃料、使用年限和运行状况下发动机尾气的排放成分各不相同。尾气含有多聚芳香烃等气体有机物,部分有机物还与车内污染成分重叠,所以无法根据车内空气中有机物浓度评价车内外污染。我国拟实施的《环境空气质量标准》对空气中污染物浓度进行限制,但国内外的研究表明道路污染物浓度远高于背景浓度[7,10,24](背景浓度指代表城市环境空气总体水平的测点浓度),这说明在大气空气质量良好的情况下,依然有必要控制车外污染。目前常用NOx浓度评价汽车尾气污染或室内燃烧器燃烧污染,因此可根据道路NOx浓度评价车外污染情况。对于车内,《指南》中控制的浓度不够严格,其中甲苯、二甲苯浓度阈值远高于《室内空气质量标准》中的规定值,车内污染控制,除了严格执行《指南》外,还应过滤车内空气中的VOC。

由于汽车引入的新风可能存在污染,所以新风量的确定不仅仅是能耗问题。在车外污染较严重,而且无新风过滤的情况下,大量的新风不仅不能改善车内空气质量,反而导致车外污染侵入,污染车内空气。另一方面,新风量不足又会导致司机和乘客出现头晕、困倦、胸闷等不适[25],影响乘车舒适性,还可能导致司机注意力不集中容易造成交通事故,因此确定合理的新风量对防止车内污染、改善车内空气质量也很关键。根据ASHRAE性能设计法以CO2为污染物,人在极轻微活动下的必要新风量为18.3 m3/h[26],我国《公共交通工具卫生标准》对列车车厢和轮船客舱的新风量要求最低为20 m3/h。在污染较严重的情况下,可通过提高汽车空调滤清器对不同粒径段微粒的过滤效率,保证客车乘客侧20 m3/h的新风量,同时考虑到司机远比乘客暴露的时间长,而且司机驾驶需要长时间保持清醒的头脑,对健康新鲜空气的需求量大于乘客,根据《室内空气质量标准》司机的新风量应为30 m3/h;在道路污染较小的情况下可采用其他通风策略。

3汽车内空调特点

上文对汽车内空气污染及控制方法进行了论述,以下针对汽车空调的送风方式和过滤器设置位置、效率进行分析探讨。

3.1过滤器的设置方式

汽车的空调系统以全空气一次回风方式为主,下面对不同形式的通风进行分析。

(1)无过滤装置,如图1。

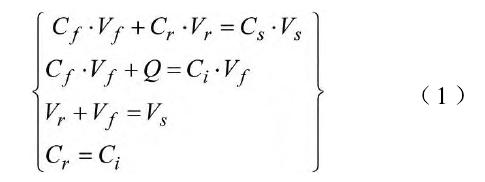

数学模型及条件:

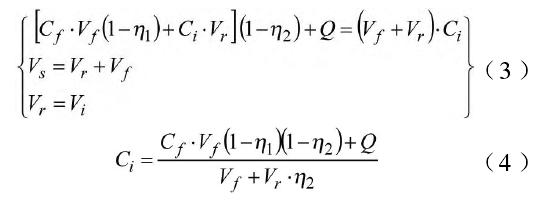

式中:Cr为回风污染物的浓度,mg/m3;Ci为车内污染物的浓度,mg/m3;Cf为新风污染物的浓度,mg/m3;Vf为新风量,m3/ h;Vr为回风量,m3/h;Cs为送风污染物的浓度,mg/m3;Vs为送风量,m3/h;Q为车内污染物散发量,mg /h。

由式1可知,在无过滤装置的情况下,车内污染物浓度不仅受车内污染源的影响,还受车外污染物浓度影响。以细颗粒物PM2.5污染为例,车内基本不存在尘源,即Q= 0时,则Cf= Ci,车内PM 2.5浓度与车外道路空气中污染物浓度相同。因此,当车外PM10和PM2.5污染物污染较严重时,有必要安装过滤装置对空气进行处理。

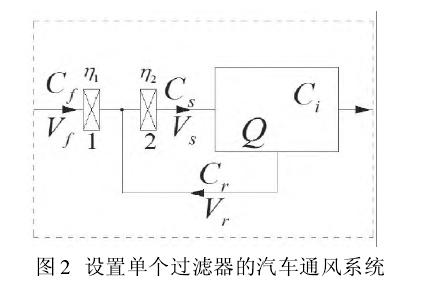

(2)设过滤装置,如图2。

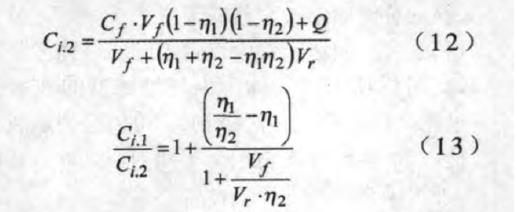

式中:η1、η2为位置1、2处过滤器的效率。

安装单个过滤器(气体污染物过滤器),过滤器效率为η0(以下讨论均假设过滤器效率不受风量影响)。

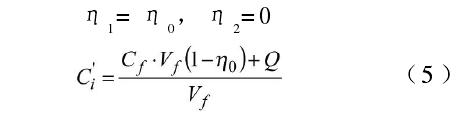

过滤器安装在1处,2处无过滤器,则:

过滤器安装在2处,1处无过滤器,则:

式中:r为回风量与新风量之比。

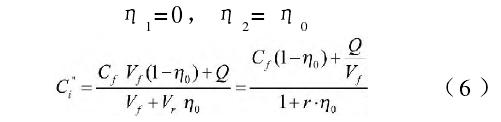

由式(5)和(6)可知, 说明过滤器安装在送风段的过滤效果也优于新风段(即使车内不存在污染源),而且随回风比例越大,效果越好;因此,建议将气体污染物过滤器安装在送风段。上式还表明不能因为只有新风存在污染就只对新风过滤,也否定了这种思路:将车外新风过滤后,就将汽车空气污染问题简化为室内空气污染。下面对不同新风比、不同过滤器效率情况下,对两种方式的送风污染物浓度进行比较,并以大气和道路普遍存在的污染指示物SO2为例讨论不同新风比下送风浓度的变化。

说明过滤器安装在送风段的过滤效果也优于新风段(即使车内不存在污染源),而且随回风比例越大,效果越好;因此,建议将气体污染物过滤器安装在送风段。上式还表明不能因为只有新风存在污染就只对新风过滤,也否定了这种思路:将车外新风过滤后,就将汽车空气污染问题简化为室内空气污染。下面对不同新风比、不同过滤器效率情况下,对两种方式的送风污染物浓度进行比较,并以大气和道路普遍存在的污染指示物SO2为例讨论不同新风比下送风浓度的变化。

由图3可知:当新风比小时,增加过滤器效率,能显著降低送风SO2的浓度;例如风比分别为10%、20%,过滤器的效率为50%时,前者的送风浓度仅是后者的18.2%、33.3%。当新风比较大时,两种方式的送风污染物浓度相差不大;例如新风比为60%、80%,两种方式送风SO2浓度之比不小于0.8。在相同过滤效率下,新风比越小,方式二送风的污染物浓度越低;在相同新风比下,过滤效率越高,方式二送风污染物浓度越低。而且在低新风比下,增加过滤器效率,方式二的效果变化显著。

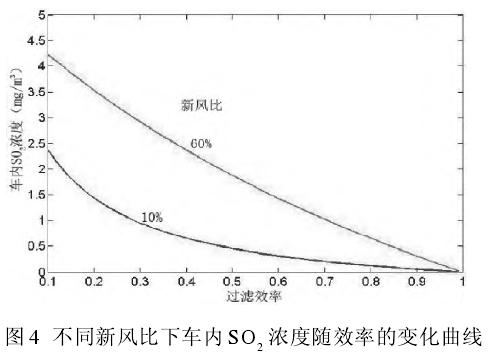

下面根据公式(4)讨论高、低新风比(新风比为60%、10%),并在极为不利的情况下:车外浓度为背景(背景指远离道路的大气环境)的10倍(环境SO2控制浓度为0.5 mg/m3,车外浓度为5 mg/m3,认为车内无SO2污染源)[11,27],送风污染物浓度与效率关系。

由图4可知,在车外高SO2浓度的情况下,过滤器的效率对送风污染物浓度起到决定作用,在不提高过滤器效率的条件下,可以通过降低新风比的方式,保证送风污染物浓度不超标;例如过滤效率为50%时,新风比60%送风的SO2浓度为1.88mg/m3,严重超标,新风比10%送风SO2浓度仅为0.45 mg/m3,未超标;而前种新风比下,过滤效率提高至85%才能保证送风污染物浓度低于0.5mg/m3。因此在已知送风污染物浓度和过滤效率的条件下,可根据车外污染物浓度,结合公式(4)通过控制系统调整新风风量和回风风量。

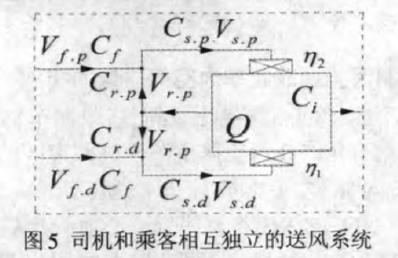

(3)对司机和乘客相互独立送风,如图5。

数学模型及条件:

式中:Cs.p,Cs.d分别为乘客和司机送风污染物的浓度;Cr.p,Cr.d分别为乘客和司机回风污染物的浓度;Vf.p,Vf.d分别为乘客和司机的新风量;Vr.p,Vr.d分别为乘客和司机的回风量;η1, η2分别为乘客和司机的侧过滤器的过滤效率。

该模型是经过对汽车通风和过滤系统分析讨论后得到的改进方案。车辆实际运行中车外污染物浓度变化较大,当车外污染物浓度较大时,减小新风比虽然可以降低送风污染物的浓度,但较小的新风比反而导致司机吸入的CO2浓度偏高,容易引起使司机感到困倦、注意力不集中,继而诱发交通事故;因此减小司机的新风比是不可取的,结合前文讨论,提出模型:提高司机侧过滤器效率减小司机侧的送风污染物浓度,将司机与乘客的送风分开设置:在车外污染严重的情况下,可对乘客和司机送不同新风比的空气,以满足乘客和司机不同的新风需求,并将司机侧送风送至呼吸区,乘客送风送至车厢内。

3.2设置颗粒物过滤器时,过滤器安装位置

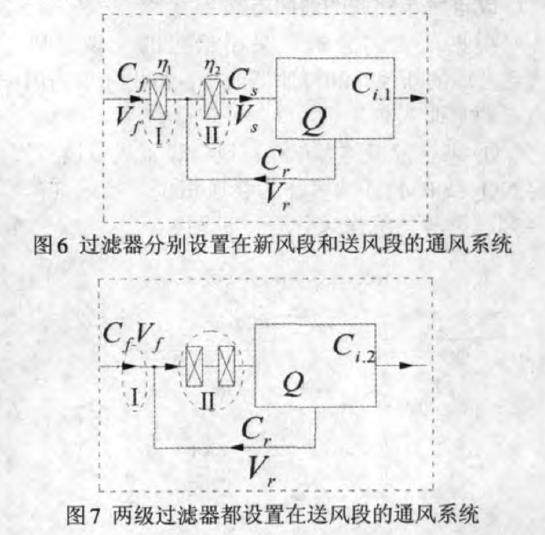

A:如图6,1处过滤器效率为η1,2处效率为η2。

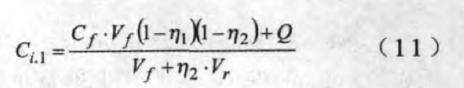

B:根据式(7)结合图7,Ⅱ处过滤器效率为0,Ⅰ处效率为1-(1-η1) (1- η2),则:

比较式(7)和(9)可知Ci. 2<Ci. 1,因此方式B的送风污染物浓度小于前两种方式。当2处过滤器效率远高于1处时,式(10)中ζ1- ζ1?ζ2≈0,则Ci.2≈Ci.1,方式B的送风空气质量与方式A的基本相同。当1、2处效率相差不大时,方式B效果优于A方式。式(10)说明回风比例越大,B方式的过滤效果更优。为防止尘粒对空调管道系统的积尘污染和系统的二次污染,常采用A方式将初效过滤器置于1处,中效过滤器置于2处(送风段);采用B方式时,需将初效过滤器置于混风段之后、热湿处理段之前,中效置于送风段。一般情况下中效过滤器效率远高于初效,因此各个方式之间的比较不再深入讨论。

4提高汽车车内空气质量的措施

4.1改进汽车空调的通风方式

根据前文的分析,采用恰当的空调送风方式、合理的新风比和过滤器效率,得出如下适用于汽车的空调方案。

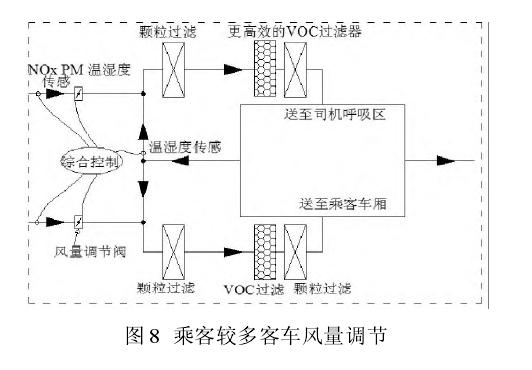

①乘客较多的客车在新风口设置风量调节阀,将NOx或PM2.5浓度作为新风量调节指示剂,将乘客送风与司机送风分开,见图8。

当NOx浓度大于0.25 mg/m3或PM2.5浓度大于0.075 mg/m3[11]时,保证司机30 m3/h的新风量,乘客新风量降低至20 m3/h。通常司机远比乘客暴露的时间长,而且司机驾驶需要长时间保持清醒的头脑,对健康干净空气的需求大于乘客,分别在司机和乘客空调送风管段设置不同的气体污染物过滤器,司机使用的气体污染物过滤器的效率应更高(过滤高浓度的气体污染物)。司机空调送风送至呼气区,乘客送风均匀送至车厢内,这种方式可防止车外污染大量进入车内。

当NOx和PM2.5浓度小于0.25 mg/m3、0.075mg/m3时,采用其他控制策略。此时认为车外空气为新鲜干净空气,可以采用其他通风策略进行节能运行,例如根据新风焓差控制新风量[28],使车载空调节能运行。

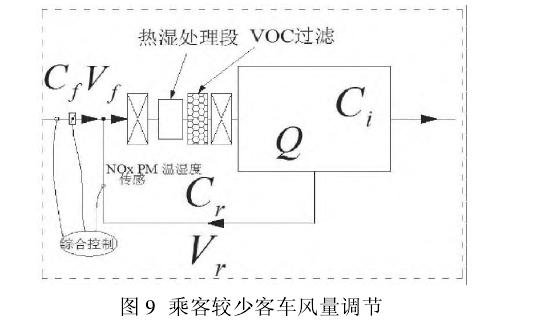

②乘客数较少的轿车在新风口设置风量调节阀,以NOx或PM10为新风量调节指示剂,但不区分乘客与司机,如图9,并将新风量控制在30m3/h。此时乘客较少,宜采用高效的过滤器过滤车外污染空气,空调运行控制策略与客车相同。

4.2控制污染源改善车内空气质量的措施

从污染源头上控制:要严格限制车辆的污染物排量,不允许高污染排量车辆进入市区,例如日本东京实施尾气排放控制法案后,大气中的PM2.5、NO2的浓度得到降低,心血管疾病和呼吸系统疾病死亡率也随之降低[15]。鼓励用户购买低排量汽车,并颁布相关标准控制车辆尾气污染物。

采用其他燃料替代单纯的汽油和柴油,有研究表明全甲醇燃料汽车的尾气危害性显著小于汽油车燃料尾气[29]。北京市公交车尾气污染物检测结果表明,CNG燃料公交车尾气排放中CO、NO平均浓度比汽油燃料车低94%和78%;LPG燃料公交车尾气中CO、HC和NO平均浓度比汽油燃料车低18%、31%和33%[30]。采用新型燃料可缓解汽车尾气对城市道路的污染。

5结论

(1)我国汽车车内空气污染严重,应采取相应措施进行控制。总结了车内空气各类污染源所产生的污染物之间的联系和特点,得出颗粒物的控制粒径和汽车空调的新风风量。

(2)车内空气污染与室内空气污染显著不同,二者差异较大。

(3)讨论了不同送风方式和过滤器效率下送风污染物浓度变化规律,提出了适合汽车空调系统的改进的送风方案。

(4)提出了可实际运用于汽车的空调送风方案和控制策略。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:189-5653-9761。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:365667427@qq.com。

客服微信

客服微信